Oleh: FX Widyatmoko

“Semestinya, desainer mensyukur diri mengingat bidang ini lintas ilmu, lintas disiplin, lintas ruang, ragam pendekatan. Hal ini dapat dipahami secara demikian: jika desain adalah tentang pemecahan persoalan, maka selama solusinya dimungkinkan merupakan desain, apapun masalah atau persoalan itu desain (senantiasa) dapat hadir di sana. Maka, yang perlu dikerjakan yaitu memperluas cara memandang keilmuan yang selama ini dimiliki dan dipelajari.” (Koskow, DGI-Indonesia.com)

“Soeda barang tengtoe iboekota haroes ditakloekan. Kemelaratan tinggal se-oemoer djagoeng sahadja. Pertjajalah Kawan!” (Sewon Bertekad, 31 Djoeli 2008). “Soeara-soeara dar-der-dor bole sahadja menggedor-gedor, namoen djangan sampei kita mati selebor!” (Harian Nestapa Berkala, 31 Djoeli 2008). “Hari depan memang soeda soeratan. Biar tiada mabok kepajang, djangan dengar oetjapan: Jang halal dan jang haram ajo dihantam!” (Harian Godaan Djaman, 31 Djoeli 2008). Foto-foto tersebut sengaja dipasang dengan alasan mau memberi gambaran tekad mahasiswa desain komunikasi visual yang barusan melulus dan siap memandang (masa) depannya. Salah satu yang menarik yaitu (simulasi) nama-nama lembaga yang digunakan: “Sewon Bertekad”, “Harian Nestapa Berkala”, dan “Harian Godaan Djaman”. Nama-nama tersebut dirancang bukan tanpa maksud, ia – di satu sisi – menjelaskan status teks (caption) di depannya. (Sumber foto: akun Facebook penulis)

MENGANTAR

In house design (IHD) umumnya dibentuk oleh perusahaan/lembaga bersangkutan. Artinya, perusahaan/lembaga tersebut memilih untuk memiliki divisi disain dalam organisasinya. Divisi tersebut mengurusi segala hal terkait dengan disain seperti perancangan media publikasi, media promosi, disain kemasan, dll. Meski demikian, tidak semua perusahaan/lembaga memiliki divisi disain. Perusahaan/lembaga yang demikian biasanya menyewa jasa disain dari luar, bisa berupa agensi, bisa juga disainer paruh waktu (freelance).

Menyewa agensi atau disainer paruh waktu, keduanya berada di luar perusahaan/lembaga penyewa. Sedangkan IHD memang dimiliki perusahaan/lembaga bersangkutan. Meski demikian, beberapa pengalaman menyampaikan bahwa klien (dalam hal ini penyewa jasa disain) tidak selamanya menyewa jasa disain di tempat yang sama. Ada kalanya klien berpindah agensi atau disainer paruh waktu. Namun, ada kalanya pula klien kembali pada agensi atau disainer paruh waktu yang pernah disewanya. Biasanya, kembalinya si klien kepada agensi atau disainer paruh waktu untuk berbagai alasan seperti hubungan kepercayaan, selera (estetika/gaya) disain, menghindari mengulang menjelaskan produk/brand knowledge, dlsb.

IHD yang mau disampaikan dalam tulisan ini berbeda dari IHD seperti yang umum diketahui. Gagasan ini pun muncul dengan alasan di luar sana terdapat beragam jenis atau gaya (style) perusahaan/lembaga. Ada perusahaan/lembaga yang memang memutuskan diri memiliki IHD dalam manajemennya, ada pula yang menyewa jasa agensi/disainer paruh waktu. Namun, bisa jadi ada perusahaan/lembaga yang mengingini divisi disain yang berada dalam manajemennya namun tidak untuk selamanya, alias terikat kontrak waktu. Maka, untuk membedakan dengan IHD dalam pengertian di atas, kita tulis saja SHD (side house design), namun bisa pula ia ditulis sebagai design organizer. Praktik penamaan yang beragam (alias belum pasti) ini mau menunjukkan bahwa gagasan SHD belum jadi pembakuan dalam bidang kerja disain. Dalam kalimat lain, mungkin belum ada yang memulainya. Namun, bahwa di luar sana terdapat perusahaan/lembaga/klien yang menghendaki cara kerja demikian, sangat mungkin ada. Mengapa? Karena hubungan kerja tak sebatas pada forma birokrasi/kelembagaan, ia (lebih) menyangkut humanitas, relasi perjumpaan manusia. Pendek kata, bukan hubungan forma-forma obyektif, namun subyek berjumpa dengan subyek, dalam artian di sini subyek menghendaki ruang relasi kerja yang tak mau (ter/di)kurung dalam sebuah forma kelembagaan/divisi, alias subyek yang mau luwes dan mengatasi keterkurungan dalam berelasi.

Menjadi Disain(er)

Saat ini kata disain jamak digunakan. Secara luas ia digunakan untuk menjelaskan arti merancang. Dalam sejarahnya, disain tak bisa lepas dari Revolusi Industri yang mana pada saat itu ia hadir akibat kebutuhan produk/industri massal. Dalam perjalanannya kata disain bersanding dengan bidang lain seperti sistem produksi (massal). Hingga kini, kata disain masih mengandung pengertian sebagai proses/aktivitas merancang. Jika pada masa modern disain, terutama mazhab Amerika, menekankan disain yang baik adalah disain yang menjual, kini di jaman posmodern disain mengandung arti pencarian pasar pada tiap ceruk pasar tertentu. Memang, sejak hadir modernisme dalam pengertian internasionalisasi gaya maupun budaya konsumen, disain sering dijadikan alat dalam meraih perluasan pasar. Kini, perluasan tersebut lebih rinci. Maka, disain yang tadinya berorientasi pada pasar kebanyakan kini ia berorientasi pada yang segmented hingga yang individual. Artinya, skala pengertian disain seturut skala penerapannya: ia digunakan di tingkat personal, komunitas, hingga tingkat massal/global. Ini menunjukkan bahwa disain secara keilmuan (mesti) mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Sebaliknya, jaman pun diwarnai kehadiran disain, dari yang dikritik habis-habisan seperti konsumtivisme, hingga yang termuliakan seperti user participation. Jargon green design, sustainable design merupakan paham-paham dalam disain yang mana ia tetap (mau) hadir bersama beragam persoalan hidup di dunia. Dengan demikian, pemahaman disain akan memengaruhi siapa yang dimaksud dengan disainer itu sendiri. Artinya, disain tak lagi sebatas persoalan teknis perancangan, ia menyangkut pula beragam persoalan seperti yang sosial, yang komersial, hingga yang personal. Sangat mungkin akan lahir spesialisasi sebagai disainer mengingat disainer juga sosok yang terbatas, tak semua hal dapat dikerjakan. Kecenderungan ini telah ada namun spesialisasi yang menunjuk pada entitas teknik-estetik seperti disainer pakar tipografi, disainer pakar logo, disainer pakar fotografi, hingga disainer yang pakar gambar manual. Di wilayah media pun juga lahir sosok-sosok spesialis seperti disainer yang kompeten di new/unconventional media, disainer yang pakar di media personal (direct mail), hingga disainer yang pakar di media grafis lawasan. Pendek kata, nilai (value) disain kian bergerak, sejak sebagai praktik mengomunikasikan need, want, hingga jadi nilai lebih. Bahkan, oleh Widagdo[ii] ditegaskan yang mana sejak kini disain menjadi suatu keharusan: design or die! Dalam kalimat lain disain (mau) menjadi budaya kerja.

Hal-hal di atas menjelaskan bahwa sebagai sebuah disiplin ilmu disain senantiasa berelasi dengan ilmu lain, misalkan green design, di sini disain(er) mesti mengetahui sistem teknologi hingga peraturan/kebijakan industri mengingat green design menyangkut persoalan sosial dan komersial. Sebagai contoh, disain kemasan kerap menyumbang sampah/limbah dalam jumlah yang besar. Sayangnya, kebijakan yang berlaku belum membebankan persoalan sampah/limbah kemasan pada produsen. Walhasil konsumenlah yang menanggungnya. Dalam arti luas, masyarakat umum yang terbebani.[iii] Meski hal ini tak jadi variabel pengetahuan disain kemasan, namun sebagai sebuah pengetahuan sosial ia perlu dipertimbangkan agar disain senantiasa memertimbangkan pengetahuan secara (me)luas. Singkatnya, disainer mesti mengakrabi wacana sosial yang sedang dan akan berkembang, terutama jika ia menyangkut kesejahteraan hidup bersama. Kesimpulannya, mau tak mau green design menyerap berbagai pengetahuan teknis material hingga mengritisi kebijakan yang berlaku. Ini juga dikarenakan disainer juga mahluk sosial, bukan sebatas individual. Ringkasnya, sekali lagi, disain kian jadi keharusan, namun keharusan yang mesti dipahami bukan sebatas bagi kepentingan ekonomi/komersial. Ini jadi penting mengingat dalam tubuhnya disain (telanjur) terelasikan dengan matra lain di luar ekonomi. Artinya, sebagai sebuah keilmuan, disain tidak seteril dari dunia sosial. Justru dalam perjalanannya disain kian memengaruhi kehidupan sosial. Maka dari itu, sebagai sebuah pengetahuan, disain mesti memiliki mekanisme evaluasi dari dalam dirinya sendiri! Biasanya, evaluasi didasarkan pada berbagai hal seperti produksi (nilai efisiensi). Namun jauh lebih penting evaluasi tersebut mesti menginput dari yang etis-estetis, bukan sebatas dari yang teknis-estetis.

Tentunya, hal di atas merupakan pilihan-pilihan individual. Meski demikian yang senantiasa obyektif yaitu bahwa disain merupakan problem solving yang mana keluarannya, atau disain yang dihasilkan, merupakan jawaban terbaik (rationable) atas persoalan tersebut. Maka dari itu mendisain tetap melibatkan pengetahuan kognitif (analisis) serta yang kerap diandalkan yaitu pengalaman (jam terbang). Pengalaman, di satu sisi, akan menjadi sebuah pengetahuan manakala ia berhasil disistematiskan, dibuatkan konsep-konsep pemahaman. Dalam metodologi disain, mendisain melibatkan proses berpikir black box serta proses berpikir glass box. Ringkasnya, proses yang tak teramati, tidak transparan (mimpi, misalkan), hingga yang teramati (membuat jejak langkah proses mendisain) yang biasanya dapat berupa alur kerja disertai sketsa-sketsa rancangan. Ada pula yang menjelaskan mendisain melibatkan cara berpikir divergen dan konvergen, alias yang mau menganalisis dan yang mengandalkan warisan (pengalaman) tradisi dalam mencipta. Ada pula yang menjelaskan bahwa mendisain melibatkan kemampuan otak kiri dan otak kanan (perkembangan kini melibatkan otak tengah). Ada pula yang menjelaskan bahwa mendisain melibatkan pengetahuan kognitif, afektif, serta behavioral. Dlsb, dlsb. Paragraf ini hanya mau menyampaikan kalau sebagai sebuah (paradigma) keilmuan, yang lebih berperan bukan prinsip falsifikasi namun penyempurnaan terus-menerus, alias senantiasa melakukan sintesa-sintesa namun sembari tetap memandang bahwa ada kebenaran juga pada metode-metode sebelumnya yang bisa digunakan untuk kebutuhan sekarang. Orang-orang menamainya sebagai yang kontekstual dan re-kontekstualisasi. Jika digunakan prinsip falsifikasi maka ia falsifikasi yang tidak selalu jadi kebenaran tunggal dan pasti.

Perkembangan dalam wilayah metode dan metodologi pun nantinya senantiasa berkembang selama pengalaman mendisain mampu dijadikan sebuah sistem pengetahuan. Caranya, lewat menuliskannya ke dalam bahasa yang logis, argumentatif. Sayangnya, kerap dijumpai tulisan atas pengalaman mendisain yang sifatnya baru sebatas pelaporan teknis. Justru yang diharapkan yaitu tulisan yang menghasilkan pengetahuan “baru”. Dengan kata lain, menjadi disainer jika tak disertai kemauan belajar (mengamati, membaca, dan menulis atas aksi, reaksi, refleksi kerja mendisain) maka usia kerja disainer tersebut lekas tergilas deras perubahan jaman. Ciri-cirinya, mulanya ia populer, lantas senantiasa diulang-ulang (terutama oleh media yang kian mencirikannya sebagai sebuah tren), lantas klise (karena banyak pengikut dengan partisipasi dalam tingkat paritas maupun parodian), lantas gagap terhadap perkembangan jaman, akhirnya pasif. Padahal, yang telanjur ditinggalkan tadi belum tentu ia tak bisa digunakan lagi baik sebagai kode estetik maupun metode perancangan disain.

Merumah(kan) Disain

Gagasan tentang SHD yang coba ditawarkan di sini pun berangkat dari sebuah persoalan. Persoalan tersebut, seperti yang telah dituliskan di atas, bahwa terdapat berbagai tipe perusahaan/lembaga yang mana tiap perusahaan/lembaga tersebut mau mencari bentuk kerja disain yang pas sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Sedangkan, saat ini kebutuhan akan disain tersebut difasilitasi lewat agensi, freelance, dan in house design. Agensi maupun freelance bukan hal baru. Ia warisan dari model kerja sewa jasa seni dan disain di masa lampau. Sistem gilda misalkan, antara yang memerlukan produk estetis akan memesan kepada pihak yang dapat memenuhinya. Sebelum ditemukan fotografi, seseorang (terutama kalangan bangsawan) yang menghendaki lukisan dirinya akan “memesan” pada pelukis tertentu. Maka dari itu kerap disebut pelukis istana (perkembangan kini ada juga kurator seni istana negara). Namun kebutuhan akan lukisan tersebut berasal dari si bangsawan. Agensi, freelance bisa jadi merupakan turunan dari praktik kerja yang demikian tersebut.

Lain halnya dengan SHD yang mana ia mengawali diri sebagai sebuah rumah kerja disain dalam sebuah perusahaan/lembaga. Sebagai ilustrasi akan coba dituliskan situasi budaya (ber)media di sebuah kampus seni di selatan Yogyakarta.

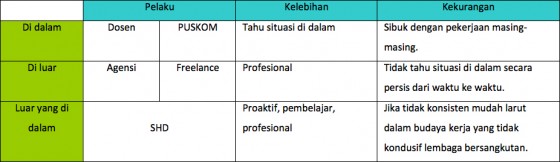

“Kampus ini cukup dikenal. Ia termasuk kampus seni (ter)tua di Indonesia. Kini, kampus tersebut telah memiliki website. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, tugas dosen adalah melaksanakan tridharma yaitu mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Belum lagi dosen diberi tanggung jawab dan kepercayaan mengelola sesuatu di kampusnya misalkan lembaga penelitian, jurnal, pameran, dlsb. Di lain pihak, kampus seni tersebut memiliki pusat komputer (PUSKOM). Tugas PUSKOM yaitu menangani segala hal terkait informasi yang menggunakan komputerisasi seperti administrasi akademik hingga website lembaganya. Walhasil, meski di awal penayangannya website kampus tersebut senantiasa diupdate, dalam perjalanannya ia kian tak terupdate. Kalaupun ada update itu pun sebatas satu dua paragraf kalimat informatif, tak ada tulisan naratif tentang kehidupan di lembaga tersebut, baik tentang mahasiswa, dosen, maupun sivitas akademik secara keseluruhan. Meminta peran dosen untuk menulis juga dijawab “baiklah, saya usahakan”. Meminta peran PUSKOM, itu pun bukan tanggung jawabnya karena PUSKOM mengurus yang teknis administratif, bukan konten pewartaan lembaga. Menyewa agensi ataupun freelance pun tak menyelesaikan masalah sepenuhnya karena agensi maupun freelance berada di luar lembaga, alias tidak setiap hari mengetahui dengan persis situasi kampus. Jadi, dapat dibuat diagramnya sebagai berikut.

Melihat ilustrasi di atas, jawaban yang (setidaknya) dapat ditawarkan yaitu kampus bersangkutan memiliki divisi disain sendiri. Namun, divisi disain tersebut sifatnya tidak tetap, gambarannya tidak seperti IHD. Jadi, SHD mesti diberi ruang kerja di lembaga bersangkutan. Ia akan mengurus semua hal terkait dengan website, tentunya untuk persoalan teknis jelas tetap ditangani PUSKOM. Untuk urusan konten website perlu di bawah tanggung jawab dosen tertentu. Ia (SHD) juga diberi kewenangan penuh untuk melakukan liputan berbagai acara yang diselenggarakan/melibatkan kampus. Namun, SHD tersebut harus mengawali semua pekerjaannya sendiri sejak dari mengetahui kultur lembaga, visi misi, kurikulum, staf pengajar, mahasiswa, dll. Maka dari itu syarat pertama dari SHD yaitu kemauannya untuk senantiasa ingin tahu. Jadi, ini merupakan tim yang senantiasa sungguh-sungguh mau terus belajar yang mana hasil belajarnya berbentuk disain (website, dlsb.). Dengan demikian tabel di atas dapat dijawab sebagai berikut.

Tak sebatas website saja, SHD juga dapat dikesempatkan mengkaji semua persoalan dalam lembaga yang terkait dengan disain. Misalkan, mengkaji layout penulisan Tugas Akhir yang mana saat ini diberlakukan penerapan paragraf dua spasi, padahal pada umumnya data penelitian (di seni rupa) berupa data visual. Tentu hal ini akan menyita banyak halaman jika terdapat gambar berukuran besar dan letaknya di baris bawah pada sebuah halaman. Artinya, pada bagian bawah terdapat kekosongan ruang yang mana pada lembar berikutnya baru dapat dimunculkan gambar data visual tadi. Persoalan layout ini pun juga selaras dengan green design. Maka dari itu, di sini dapat dijelaskan apa yang telah dituliskan di atas terkait mekanisme evaluasi bahwa penggunaan satu setengah paragraf lebih baik dibanding dua paragraf didasarkan atas alasan yang teknis (sifat penelitian seni) dengan yang etis (green design). Pertanyaannya bukan ia menyalahi aturan yang telah ditetapkan, namun kampus justru harus memberi pengetahuan yang lebih baik! Hal ini dapat terjadi jika ruang disain tersebut (SHD) menyadari bahwa kemauan belajar menjadi syarat utama di samping kemampuan mengamati persoalan disain (layout Tugas Akhir, penyusunan paper seminar yang tadinya difotokopi dalam ukuran A4 yang kemudian dilayout dalam ukuran A5 sehingga meniadakan belanja map plastik [ bukankah map plastik juga merupakan satu praktik yang tidak selaras dengan green design ], dlsb.)

(Belum) Kesimpulan

Demikianlah penjelasan sistem kerja SHD. Tulisan-tulisan di bagian awal bermaksud memberi latar belakang perjalanan pengertian disain beserta perkembangan metode dalam dirinya sebagai sebuah keilmuan. Gagasan SHD pun juga (di)bakar dari beberapa mahasiswa disain (disain komunikasi visual) yang barusan melulus diri. Mereka senantiasa menanyakan tempat kerja, biasanya yang terbayang sebatas agensi/perusahaan, di samping peluang menugas diri sebagai disainer freelance.

SHD yang ditawarkan pun beresiko dalam artian (positif) sebagai sebuah tim ia terdiri dari berbagai disiplin keilmuan. Kalaupun terdapat desainer maka pemahamannya tentang disain tak sebatas yang teknis, namun menyangkut tim kerja/manajerial, will to learn, dan budaya/prinsip kerja yang egaliter.

Mengenai sistem kerja SHD pun belum dibicarakan dalam ruang ini. Setidaknya ada jawaban sementara yaitu ia berbentuk kontrak. Namun, yang pasti, SHD mesti berada atau beruang kerja dalam lembaga/perusahaan/instansi bersangkutan. Sekali lagi, mengutip Widagdo: design or die! Dan ia mesti in here, bukan out there. Namun ia tidak mesti in house, tapi (sangat) bisa side house. Salam. (Koskow, 2011)

![]()

[i] Tulisan ini sebagian besar ditulis lewat pengalaman pribadi dalam membentuk tim kerja disain kala mendapat kepercayaan mengelola media (Freemagz Laskar Pelangi, Katalog Jogja Java Carnival 2010, dlsb.). Di samping itu dalam proses pematangan gagasan SHD ia juga didiskusikan kepada beberapa pihak antara lain mahasiswa, alumnus, dosen, dan (pemilik) sebuah agensi disain. Sebagian tertantang dengan gagasan SHD (alumnus, dosen), sebagian belum berani memutuskan (alumnus), sebagian memikirkannya (agensi, mungkin karena dianggap sebagai pesaing).

[ii] Widagdo merupakan dosen senior di Fakultas Seni Rupa (FSRD) ITB. Oleh beberapa muridnya, terutama mahasiswa Pasca Sarjana, beliau kerap disebut simbahe disain. Widagdo bisa disebut sebagai Bauhausnya Indonesia. Penulis sempat menjadi mahasiswa beliau kala menempuh Pascasarjana di FSRD ITB (2000).

[iii] Tulisan Yulinah Trihadinigrum “Perkembangan Paradigma Pengelolaan sampah Kota dalam Rangka Pencapaian Millenium Development Goals” (dalam buku MDGs Sebentar Lagi, Penerbit KOMPAS, Jakarta, 2010) memaparkan sampah sejak pengelolaan hingga peran-peran yang dapat dikerjakan. Secara ringkas tulisan tersebut memberi pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang mana ia dapat dijadikan variabel pengetahuan desain mengingat sampah telah menjadi persoalan bersama yang di satu sisi ia diakibatkan oleh disain (kemasan, misalnya).

![]()

Artikel terkait: Setelah Melulus (dari) Kampus

•••

1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto

1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto 2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong

2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong 3. Hurufontipografi | Surianto Rustan

3. Hurufontipografi | Surianto Rustan www.underconsideration.com

www.underconsideration.com

good solution..!!

description menjadi deskripsi, design menjadi disain? disdain gitu?